きし

きしこんにちは。栃木・宇都宮のマロニエ会計事務所です。

ニュースなどで海外子会社の従業員や駐在者が不正を行っていたという事例をよく耳にします。また私自身も会計監査や税務顧問の現場で、「日本人と同じように管理していれば大丈夫」、「現地の人はみんな良い人たちだから不正なんて起こさない」と言っていた企業が、海外子会社の不正で痛い目を見てきた事例を数多く目にしてきました。

そこで今回は海外子会社の不正に対する考え方やその対策について解説していきたいと思います。

海外子会社で不正が起きやすい理由とは?不正のトライアングルから解説

まず、海外子会社の不正ですが、内容や手口自体は日本でも起こり得るようなものです。

しかし、海外子会社の不正の特殊性として、日本との間の商習慣の違いや言語の問題、文化や制度、国民性の違いがあるうえに、日本からの物理的な距離の遠さも相まって、日本よりも不正が発生するリスクが高いという点が挙げられます。

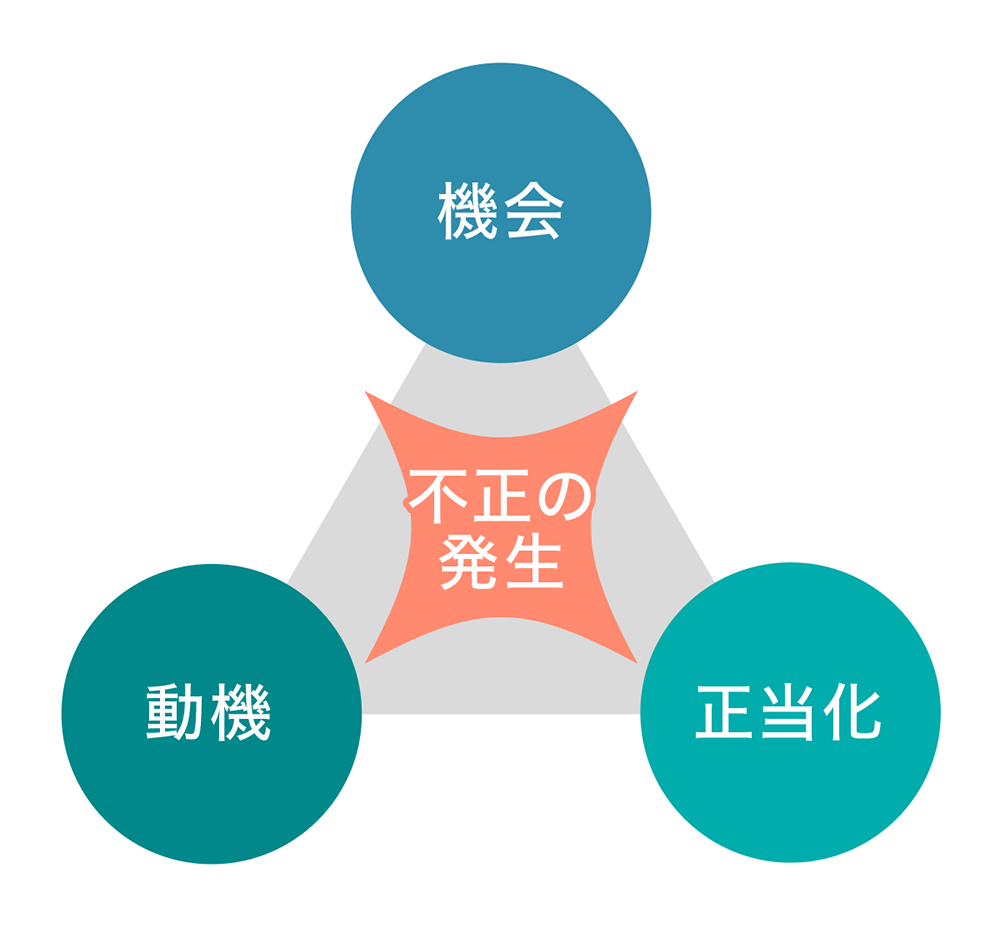

アメリカの犯罪学者のドナルド・R・クレッシーが、過去に不正が発生する仕組みを「不正のトライアングル」という概念で説明しました。

きし

きしこの不正のトライアングルは、公認会計士試験の監査論でも試験に出るような有名な概念です

不正のトライアングルでは、以下の「機会」、「動機」、「正当化」の3つの要素が揃うと、人間は不正に走りやすいということを説明しています。

不正のトライアングルを海外子会社の場合に当てはめてみましょう。

まず、「機会」という観点では、日本のグループ会社に比べて物理的距離が遠いことや、商習慣などが異なることによって日本本社の監視が及びづらく、日本のグループ会社よりも不正を行うことができる機会は多くなります。

「動機」という観点では、日本人ではあまり行わないような少額の不正であっても、現地の生活水準や所得水準の低さにより、現地の従業員にとっては不正を行うモチベーションがあります。また、重大な犯罪につながるようなことでも、「家族の生活のためなら」ということで、一線を越えて実行してしまうこともあるでしょう。

最後に「正当化」という観点では、新興国では日本よりも横領や犯罪の発生件数も多く、「他の人もやっているから」という理由で、自身の不正を正当化しやすい傾向にあります。

きし

きしこのように、日本の会社に比べて、海外子会社では不正のトライアングルの各要素が揃ってしまうケースが非常に多いのです。

とはいえ、海外子会社の不正を放置するわけにもいきません。一方で、毎月のように日本の本社の経理や内部監査室の人員が現地に監査に行くわけにもいきません。

上記のような制約や特殊性から、海外子会社の不正に対しては、日本本社で行っているような不正の対策とは同じ温度感で考えずに、頭を切り替えて対策を行っていく必要があります。

海外子会社でよくある6つの不正手口と発見方法・対処法

では、具体的に海外子会社で起こりやすい主な不正の手口と対処法について以下で解説いたします。以下は全て日本でも起こりうる不正ではありますが、前述の海外子会社の特殊性から、各不正の発生確率は日本よりも高いです。

①現預金の横領|偽造領収書・帳簿改ざんの手口と対策

| 手口 | 偽造領収書、インボイスによる不正な経費精算 帳簿の改ざん |

| 発生原因 | 一人の担当者に任せきりで業務のチェック体制がない ローカル会計事務所との癒着 |

| 発見方法 | 領収書、インボイスの真偽のチェック 税金や仕入先への支払いの滞納有無の確認 |

| 対策 | 経費の支払いはなるべく振込orカード決済にする。また、売上の入金も振込にして、現金が発生する頻度を少なくする。 日本人駐在者又は本社による定期的な監査を行う。 |

古典的、かつ定番の不正です。

特に国によっては、ニセのインボイスやレシートを発行するような会社が乱立しているような国もあり、ニセのインボイスを使用した不正な経費精算の発生確率は高いです。

現金精算、決済は例外的な場合にしか認めず、振込やカード決済を利用するといった仕組みを整えたいところです。

②スクラップ収入の横領|業者との結託による簿外化の防止法

| 手口 | 偽造精算明細によるスクラップ収入の簿外化 |

| 発生原因 | スクラップ業者との結託 |

| 発見方法 | スクラップ収入の見積額と実際収入額の比較 金庫や机の中の簿外金の調査 スクラップ担当者の生活等の変貌ぶりなどの確認 |

| 対策 | 複数のスクラップ業者を利用する(業者が固定化すると癒着に繋がりやすい) スクラップ担当者のローテーション化 スクラップ回収時の現地駐在者等による立会い |

これは現地で工場を運営している場合によくある不正です。

現地のスクラップ業者と結託して行われるケースが多いです。

スクラップ業者や担当者のローテーション、現地駐在者によるスクラップ回収作業の立会いといった対策が考えられます。

きし

きしなお、私も日本の会社ではありますが、工場経理時代にはスクラップ業者の回収、精算には経理として毎回立ち会っていました。

③工具・原材料の盗難|従業員共謀による在庫流出の対策

| 手口 | 換金可能性の高い工具類などの盗難 金属系の材料、スクラップなどの在庫の盗難 |

| 発生原因 | 従業員たちの共謀 工場長などの管理不行き届き |

| 発見方法 | 工具等の発注頻度の確認 帳簿数量と実地数量の間の棚卸差異の確認 |

| 対策 | 抜き打ちで車やバイクの物入れのチェック 防犯カメラの設置 |

これも現地で工場を運営している場合によくある不正です。

汎用性の高い工具類はそれなりの値段で売却することが可能です。

消耗品や固定資産の実地棚卸を定期的に行い、異常な棚卸差異が生じていないかを確認することが重要です。

④キックバック|特定業者との癒着による水増し請求の発見法

| 手口 | 特定の仕入業者からの水増し請求 修理業者からの修理費等のカラ発注 |

| 発生原因 | 特定の仕入業者との結託 |

| 発見方法 | 月別や前期比の試算表を確認し、異常な数値となっている勘定科目がないかどうかを確認 |

| 対策 | 複数業者から相見積もりの取得 仕入業者や購買担当者の定期的なローテーション |

特定の業者や従業員の親族等の会社と結託して行われます。

水増しやカラ発注で結託した業者にも分け前を与えれば、従業員と結託した業者の双方にメリットがある不正となります。

担当者の定期的なローテーションや相見積もりによる適正価格の検証が対策として考えられます。

⑤架空経費|親族名義を使った不正支払いの見抜き方

| 手口 | 実際に働いていない親族等に架空の人件費を支払う 親族名義の会社への外注費等の支払い |

| 発生原因 | 一人の担当者に任せきりで業務のチェック体制がない 総務、経理等の複数担当者による共謀 |

| 発見方法 | 月別や前期比の試算表を確認し、人件費や外注費が異常な数値となっていないかどうかを確認 領収書等の発行元の氏名や住所を確認 |

| 対策 | 各部署責任者の定期的なローテーション 日本人駐在者又は本社による定期的な監査を行う。 |

事業規模が大きくなってくるとなかなか発見しづらい不正です。

人材のローテーションや定期的な監査で牽制を効かせるしかないでしょう。

⑥日本人駐在者による不正|トンネル会社経由の横領対策

| 手口 | 現地人と協力し、現地法人(トンネル会社)等を経由して会社資金を横領する 私的経費の小口精算 現地法人の業績を良く見せるために不正会計を行う |

| 発生原因 | 総務、経理、購買部門担当者との共謀 業績評価のプレッシャー |

| 発見方法 | 月別や前期比の試算表を確認し、異常な数値となっている科目がないかどうかを確認 税務申告書上で損金不算入となっている項目の精査 |

| 対策 | 内部通報制度の導入 日本人駐在者の定期的なローテーション |

本来、異国の会社の管理で最も信頼できる存在のはずの日本人駐在者による不正も多く発生しています。

特に、海外子会社の社長や管理職クラスの駐在者による不正が多いような印象を受けます。また、現地採用の日本人にも注意が必要です。

海外駐在歴が長い一方で、転職履歴の多い日本人に関しては、不正が行える会社を探して、日系の現地法人を渡り歩いているようなケースもあります。

1人の日本人駐在者に頼りきりにならずに、定期的なローテーションや、日本人であっても不正は起こしうるという考えで対策を考案していくことが重要です。

海外子会社の不正を防ぐ6つのポイント【実務で効果的な対策】

海外子会社での不正を防止するためのポイントを解説していきます。

なお、基本的な考えとして、不正を防止するためには、常に「誰かに見られている」という牽制機能を働かせることが重要です。

①担当者の職務分離|資金担当と経理担当を分ける重要性

資金担当者と経理担当者が同一人物になってしまうと、不正な経費精算や二重帳簿の作成が思いのままとなってしまいます。

各業務の担当者は細分化するほど牽制機能は働きますが、人的リソースが必ずしも十分でないケースも多いと思います。その場合でも、最低限、お金を扱う資金担当者と、帳簿や決算書を作成する経理担当者は分けるようにしましょう。

②定期監査の実施|本社による現地訪問監査のポイント

各業務の担当者を細分化しても現地人同士が結託してしまえば牽制機能は失われてしまいます。

そのため、日本からの駐在者や本社経理部門といった現地人以外の人間による定期的な監査を行うことも不正発見には有効です。

グローバル企業では、海外子会社の監査チェックリストなどが作成され、監査の質を保つような取り組みが行われていることもあります。また、海外子会社の数が多い場合には、ローテーションで毎年2~3社ずつ監査で訪問するといった方法もあります。なお、訪問する会社はなるべく直前までそのことを伝えずに、抜き打ちのようなかたちで監査を行うと実効性がより高まります。

なお、現在はリモート業務の環境も整備され、データでアップロードされた証憑に基づいて日本からリモートで監査を行うことも可能かとは思います。しかし、リモートですと「見られている」という感覚が弱まります。またデータはいくらでも改ざん可能です。やはり、監査の際はなるべく現地に直接訪問して、現場の従業員の雰囲気などを肌で感じることが必要だと私は思います。

また、日本人駐在者よりは、日本本社による監査を行う方が望ましいです。

日本人駐在者が現地の慣習や色に染まってしまい、適正な監査を実施できていないケースも往々にしてあるからです。

③財務諸表分析|月次試算表・推移表での不正発見法

PLはよく見るかと思いますが、BSも分析が必要です。

例えば、売掛金や買掛金の残高が一向に減らなかったり、現金の残高が増え続けているといった動きがあれば、不正の発見の端緒になり得ます。

④内部通報制度|匿名システムによる不正告発の仕組み

人間、悪い人もいれば良い人もいるということで、他の従業員が不正を行っている場合にはそれを是正したいと考える善良な従業員も多くいるはずです。

しかし、現地の課長や部長クラスが不正を働いている場合は、なかなか一般の従業員は指摘しづらいかと思います。そのような場合に、匿名の内部通報制度を導入しておけば、安心して不正の告発を行うことができます。

中にはデマや単なる私怨による通報もありましたが、通報者しか知り得ないような有益な告発も多く、内部通報制度は非常に良い制度だと当時感じた覚えがあります。

⑤現地従業員との関係構築|リスペクトが不正防止に与える効果

現地の従業員にとって、日本の本社や日本からの駐在者はどのように見えているか、考えたことはありますでしょうか。

現地従業員の中には、「気に入らない金持ちの外資系の企業」であったり、「どうせ人件費の安い俺たちをこき使うために進出してきたのだろう」という印象を日本企業に対して持っている人も多いかもしれません。

このような職場の空気を生み出さないためにも、現地従業員をリスペクトし、それを行動として表すことが重要です。

例えば、「現地従業員と定期的に面談や食事会を行い、日々の労働に対する感謝を述べる」、「頑張っている従業員にはその功績を認め、賞与などのインセンティブを支給する」といったかたちで、現地従業員に対して「我々はあなたたちの仕事振りをちゃんと見ているし、それに対して感謝している」というリスペクトの心を表現すると良いでしょう。

日本の会社でも同じことが言えるとは思いますが、特に海外は言語の壁や国民性の違いもあり、お互い何を考えているのか伝わりづらい部分が多くあります。

積極的に現地従業員とコミュニケーションをとり、少しくどいくらいの感じでリスペクトの気持ちを表すことが不正防止にも繋がってきます。

⑥駐在者配置の注意点|人間関係を考慮した人事戦略

最も信頼できる存在のはずの日本人駐在者が不正を行うケースも多いです。そして、派遣する日本人駐在者間の人間関係にもよく気を配っておく必要があります。

筆者が実際に経験した事例です。(事実関係は少し改変しています。)

ある日系のグローバル企業が、海外の製造子会社に日本の50歳代のベテランの工場長を社長として出向させました。その後しばらくしてから、日本の経理部の若手の30歳代のエース社員を管理部門長として出向させました。

30歳代の管理部門長はエース級の社員であり、現地でも非常に多くの仕事を正確にこなしていました。しかし、50歳代の社長とは年齢差もあり、かつ、日本本社における立場も大先輩と後輩というような関係でした。

そして、この関係性が悪い方向に作用してしまいました。

ベテランの工場長は自分の人事評価や賞与の査定を上げるために、30歳代の管理部門長に、本来は資産に計上できない工事などをあえて固定資産に計上させて費用計上を繰延べさせたりして、実態よりも海外子会社の業績を良く見せていました。

30歳代の管理部門長も、日本本社時代の大先輩には逆らうことはできなかったのでしょう。

結果として、後任として派遣された日本人によってその不正は暴かれたのですが、社長だけではなく管理部門長も不正の責任を問われてしまい、後味の悪い事件となってしまいました。

一方が他方に従属するような関係性であったり、公私ともに仲が良い、といったような場合ですと、相互牽制が働かないリスクが高くなってしまいます。

まとめ

海外子会社の不正に対する考え方やそれを防止するポイントなどについて解説いたしました。

財務諸表の分析や担当者のローテーションなどテクニカルな対策もある一方で、現地従業員とのコミュニケーションや駐在者間同士の人間関係などのソフト面の対策も非常に重要です。

日本の会社の管理とは同じレベルで考えないように留意しながら、不正を起こさないような組織風土作りを心がけていただければと思います。

お気軽にお問い合わせください

マロニエ会計事務所では、「海外子会社の不正対策」に関するご相談を積極的にお受けしております。貴社の状況に応じ、以下のような支援が可能です。

- 海外子会社の内部統制構築支援

現地の商習慣や法制度を考慮した効果的な内部統制システムの設計・導入をご提案します。 - 不正リスク診断と予防策の立案

不正のトライアングル理論に基づき、貴社海外子会社の不正リスクを診断し、具体的な予防策をご提案します。 - 定期監査・実地調査の実施

公認会計士による専門的な視点で海外子会社の実地監査を行い、不正の早期発見と再発防止策を支援します。 - 財務諸表分析による異常値検知

月次試算表や推移表の詳細分析により、不正の兆候となる異常な数値変動を発見し、対応策をご提案します。 - 内部通報制度の設計・運用支援

匿名性を確保した効果的な内部通報システムの構築と、通報内容の適切な調査・対応をサポートします。

貴社の海外展開規模や子会社の業種・所在国に合わせ、最適な不正対策をご提案します。

きし

きし「海外子会社で不正が疑われる事象が発生した」「現地駐在者による監査体制を強化したい」「スクラップ収入や工具盗難などの具体的な不正防止策を知りたい」といった緊急性の高いご相談はもちろん、「海外進出を検討中だが不正リスクが心配」「既存の海外子会社の管理体制を見直したい」といった予防的なご相談も歓迎しております。

初回のご相談やお見積もりも無料で承っておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

\ 24時間受付しております!/