きし

きしこんにちは。製造業の会計・税務に強い栃木・宇都宮のマロニエ会計事務所です。

製造業で避けて通れないのが設備投資です。設備投資は時には数千万円、数億円の金額にのぼることもあります。設備投資の時期や金額を少し間違えてしまっただけで、会社が倒産の危機に陥ることもあります。

「この設備を導入すればきっと受注も増えて、会社の業績も上向くはずだ」

と希望的観測で多額の設備投資を行い、倒産してしまった企業の事例も数多く目にしてきました。もちろん設備投資の判断にあたっては、経営者の長年の勘や経験値も非常に有力な判断材料となります。

しかし、それと同時に、客観的な数字で判断を行うということも同じくらい重要なことです。「管理会計」という分野では、この設備投資を数値で評価する手法がいくつも考案されてきました。

本記事では、経営者の勘や経験値に、「管理会計」という数値的、ロジカルな要素をプラスすることができるよう、代表的な設備投資の数値的な評価方法や、中小企業の製造業における実務的な対応をご紹介していきたいと思います。

マロニエ会計事務所では、製造業に特化した税務・会計サービスをご提供しています。

製造業の設備投資で失敗する企業が急増中|数値判断が必要な理由

日本の製造業、特に中小企業は今、岐路に立たされています。その主因の1つが設備の老朽化です。

中小企業白書のデータによれば、中小企業の設備は大企業と比較して更新が進んでおらず、老朽化がより深刻な状況にあります。

きし

きし古い設備は、単に故障のリスクが高いだけでなく、生産効率の低下やエネルギーコストの増大を引き起こします。

この構造的な問題に追い打ちをかけるのが、近年の急激な外部環境の変化です。

少子高齢化に伴う慢性的な人手不足は、もはや一過性のものではありません。私のお客様の製造現場でも、事業継続を脅かすレベルに達している企業が少なくありません。

加えて、原材料費、人件費、エネルギー価格の高騰が利益を直接圧迫し、中小企業の経営体力を削り取っています。実際にお客様からも「電気代の上昇が経営を圧迫している」といったお声を頻繁に伺います。

迫りくるコスト増と人手不足の波を乗り越え、企業として生き残るための「必須の経営戦略」となっています。

しかし、この設備投資は多くの中小企業にとって大きな壁です。

老朽化した設備は生産性を低下させ、競争力を削ぎます。その結果、利益やキャッシュフローが圧迫されます。

そして、この資金的な余裕のなさが新たな設備投資への意欲と能力を奪い、設備のさらなる老朽化を招くという「負のスパイラル」に陥っている企業は少なくありません。

きし

きし私がこれまでご相談を受けた中でも、「設備を新しくしたいが、投資に失敗したら会社が潰れてしまう」という経営者の切実なお悩みを何度もお聞きしています。

この悪循環を断ち切るためには、目先のコストだけでなく、将来にわたって企業に価値をもたらす投資を見極め、実行に移すための確固たる「判断基準」が不可欠となるのです。

設備投資の「光と影」|成長の起爆剤か、倒産の引き金か

適切に行われた設備投資は、企業に大きな利益をもたらします。

生産能力の増強によって増大する需要に応え、売上を飛躍的に伸ばすことも可能です。最新の自動化設備は品質の安定と向上を実現し、顧客からの信頼を勝ち取る武器となります。

これまで参入できなかった新たな市場への扉を開き、企業を次の成長ステージへと導く強力なエンジンにもなり得ます。

しかし、その輝かしい「光」の側面とは裏腹に、設備投資には常に「影」が付きまといます。

それが「過剰投資」のリスクです。

将来の需要予測を誤り、身の丈に合わない大規模な投資を行ってしまった場合、その負担は重く経営にのしかかります。多額の借入金は毎月の返済という形でキャッシュフローを圧迫し、予期せぬ売上減少やコスト増が発生した際に、企業の対応力を著しく低下させます。

過剰投資は、中小企業にとって最も警戒すべき典型的な倒産原因の一つなのです。

このリスクを前に、多くの中小企業経営者が二の足を踏んでいるのが現状です。

私も経営者の方々から「その投資が本当に見合う効果を生むのか分からない」「数年先の市場がどうなっているか見通せない」「そもそも自己資金が足りず、借入の負担が怖い」といった不安の声をお聞きします。

しかし、その結果、本来であれば企業の成長に不可欠な投資機会を逃し、じりじりと競争力を失っていくケースも多く目にするところです。

「勘と経験」を「管理会計」で武装する

長年にわたり幾多の困難を乗り越えてきた経営者の「勘」や「経験」は、何物にも代えがたい貴重な経営資源です。

市場や製造現場の空気感を読み、顧客のニーズを肌で感じ取る力は、データだけでは決して得られない深い洞察を与えてくれます。

本記事は、その卓越した「勘」を否定するものでは決してありません。むしろ、その逆です。本記事の目的は、客観的で合理的な「管理会計」という武器を提供することで、その鋭い「勘」を裏付け、補強し、意思決定の精度を飛躍的に高めることにあります。

「そろそろ設備投資の時期かもしれないな」「ここで設備を新規導入したら、生産能力があがってなんとなく儲かりそうだ」という感覚的な判断だけではなく、数値的な裏付けを加えることで、「この投資は、これだけの期間で、これだけのキャッシュを確実に生み出す。したがって、実行すべきだ」という、具体的な数値に基づいた論理的な判断へと移行できるのです。

勘と経験というアナログな強みに、管理会計というロジカルな思考法を掛け合わせることで、より強固な意思決定能力を身につけること。それが、本記事が目指すゴールです。

以降では代表的な「管理会計」における設備投資の意思決定の判断方法について解説していきます。

設備投資の判断基準|4つの評価手法を製造業向けに解説

設備投資の意思決定は、単なる感覚で行うものではなく、客観的な数値基準を用いてその経済性を評価することが基本となります。管理会計の世界では、古くから投資案件を評価するための様々な手法が開発されてきました。

この章では、その中でも特に基本的とされる4つの手法について、それぞれの概要、計算方法、そして長所と短所を解説します。

これらの手法の特徴を理解することは、自社の状況に合わせて最適な判断基準を使い分けるための重要な第一歩となります。

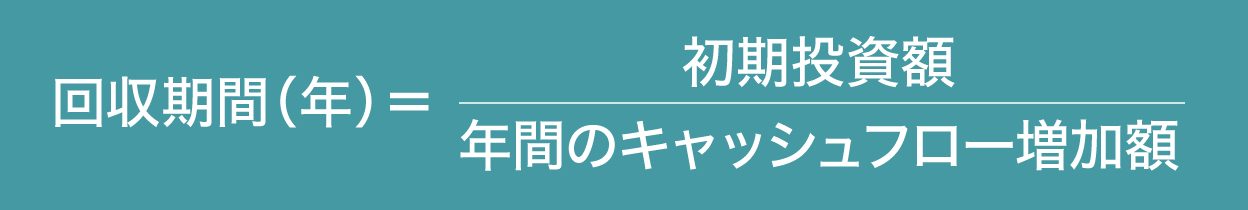

回収期間法とは|設備投資の元が取れる期間を計算する方法

回収期間法は、その名の通り、投下した資金を何年間で回収できるか、という「期間」を測定する手法です。数ある評価手法の中で最もシンプルで、直感的に理解しやすいことから、実務の世界で広く利用されています。私がお客様によくお話しするのも、「この機械は3年で元が取れる」といった会話で使われる「元が取れる」という感覚に最も近い指標だということです。

計算方法

計算は非常に単純です。毎年のキャッシュフローが一定額である場合、以下の式で求められます。

例えば、1,000万円の機械を導入し、それによって年間250万円のキャッシュフロー(コスト削減や売上増による現金の増加)が見込める場合、回収期間は1,000÷250=4年となります。

年々のキャッシュフローが異なる場合は、初年度からキャッシュフローを累計していき、その合計額が初期投資額と等しくなる時点の年数を計算します。

長所と短所

最大の長所は、その計算の容易さと分かりやすさです。財務の専門家でなくても、投資の安全性を大まかに把握することができます。特に、手元資金に余裕がなく、資金繰りを重視する中小企業にとっては、投資した資金がどれだけ早く手元に戻ってくるかを示すこの指標は、投資リスクを測る上で有効な判断材料となります。

しかし、回収期間法には理論的に大きな欠点が2つ存在します。

第一に、回収期間後のキャッシュフローを完全に無視している点です。例えば、回収期間は3年だが4年目以降に大きな利益を生むA案と、回収期間は2年だが3年目以降はほとんど利益を生まないB案があった場合、回収期間法だけではB案が有利と判断されてしまいます。

第二に、貨幣の時間的価値を考慮していない点です。これは、「今日の100万円」と「3年後の100万円」を同じ価値として扱ってしまうことを意味します。この欠点については、次項以降で詳しく解説します。

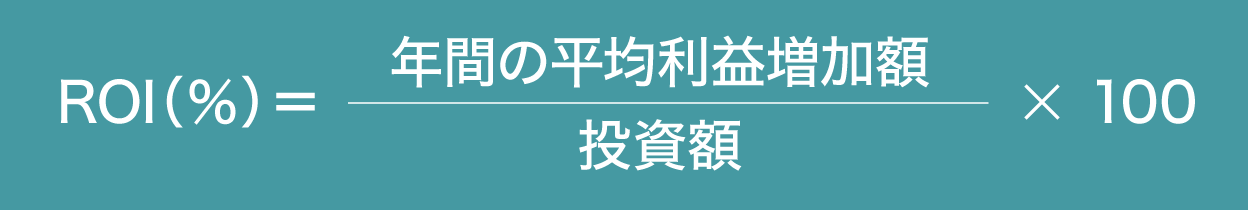

ROI(投下資本利益率)の計算方法|設備投資の収益性を%で判断

投下資本利益率法(ROI法)は、投資額に対してどれだけの「利益」を生み出したか、その収益性をパーセンテージで測る指標です。

計算方法

一般的に、以下の計算式で算出されます。

ここで用いる「利益」や「投資額」の定義を事前に明確にしておくことが重要です。例えば、投資額には設備の購入費用だけでなく、設置に伴う関連コストや、稼働に必要な人員の研修費用などを含めるかどうかで、ROIの値は変わってきます。

長所と短所

長所は、投資の収益性を「%」という分かりやすい単位で示すため、直感的にその投資がどれだけ儲かるのかを把握できる点です。また、規模が異なる複数の事業や投資案を、同じ土俵で比較評価する際にも便利です。

一方、短所としては、まず回収期間法と同様に貨幣の時間的価値を考慮していない点が挙げられます。また、評価の基準となるのが「キャッシュフロー」ではなく「会計上の利益」である点も注意が必要です。

会計上の利益は、減価償却費の計算方法(定額法か定率法かなど)といった会計方針によって変動する可能性があります。そのため、キャッシュフローを用いる他の手法に比べて、客観性や評価の一貫性が損なわれる場合があるのです。

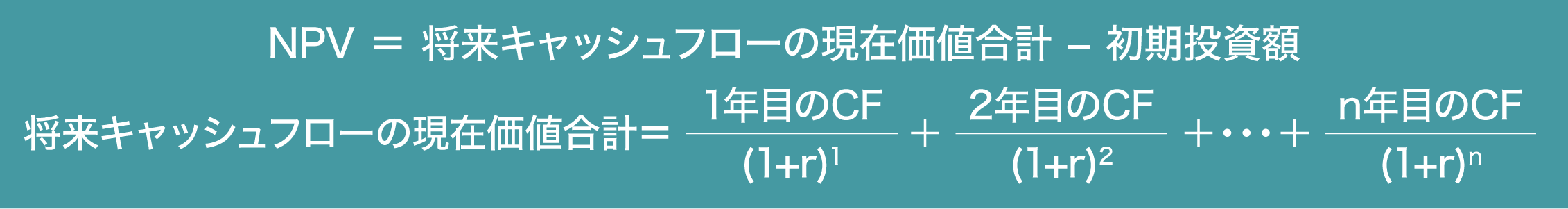

NPV(正味現在価値法)とは|時間価値を考慮した設備投資評価

正味現在価値法(NPV法)は、ファイナンス理論において最も合理的で優れた投資評価手法とされています。その根底にあるのは「貨幣の時間的価値」という非常に重要な考え方です。

貨幣の時間価値とは

一言でいえば、「同じ100万円でも、受け取るタイミングが違えばその価値は異なる」という概念です。具体的には、「現在の100万円は、1年後の100万円よりも価値が高い」と考えます。

なぜなら、現在の100万円を年利5%で運用できれば、1年後には105万円になるからです。逆に言えば、1年後の105万円の「現在の価値」は100万円ということになります。このように、将来のお金の価値を、特定の利率(割引率)を使って現在の価値に換算することを「割り引く」と言います。

NPV法は、この割引計算を用いて、投資が将来にわたって生み出す全てのキャッシュフローを現在の価値に引き直し、その合計額が初期投資額をどれだけ上回るかを評価する手法です。

計算方法

計算式は以下の通りです。

ここで、CFは各年のキャッシュフロー、rは割引率、nは年数を表します。

判断基準と長所・短所

判断基準は明快です。NPVがプラス(NPV≥0)であれば、その投資は企業の資金調達コストを上回る価値を生み出すと判断され、「採用すべき」となります。

逆にNPVがマイナスであれば、投資額を回収できないことを意味するため、「採用するべきではない」と判断します。

最大の長所は、貨幣の時間的価値と、投資期間中の全てのキャッシュフローを考慮に入れるため、理論的に最も合理的な意思決定ができる点です。投資が生み出す価値の絶対額(金額)が示されるため、企業価値の最大化という経営目標に直結した判断が可能になります。

しかし、その理論的な正しさと引き換えに、実務上のハードルが存在します。計算が複雑であることに加え、将来のキャッシュフローを正確に予測することの難しさ、そして特に「割引率を何%に設定すべきか」という問題が、多くの中小企業にとって導入の障壁となっています。

IRR(内部利益率法)とは|投資の「利回り」で判断する方法

内部利益率法(IRR法)も、NPV法と同様に貨幣の時間的価値を考慮したDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)の一つです。

NPVが投資の価値を「金額」で示すのに対し、IRRは投資プロジェクトそのものが持つ固有の「収益率(利回り)」をパーセンテージで示します。

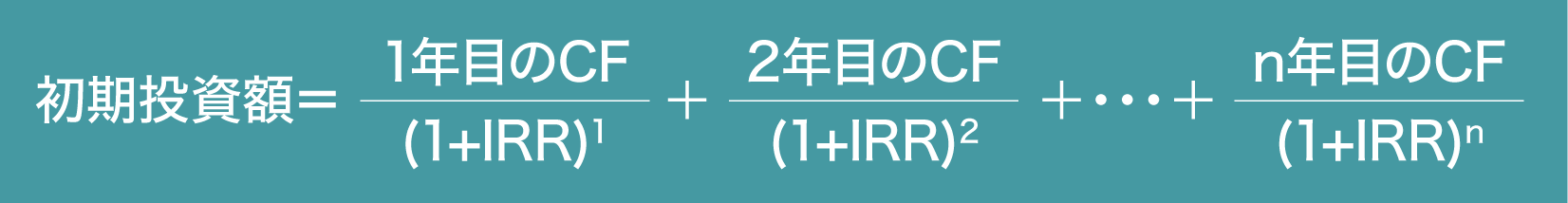

概要と計算方法

IRRとは、具体的には「NPVをちょうどゼロにする割引率」のことです。つまり、「将来生み出されるキャッシュフローの現在価値合計」と「初期投資額」が等しくなるような、魔法の割引率を探し出す作業と言えます。

この式を満たすIRRを手計算で求めるのは非常に困難なため、通常はExcelのIRR関数などを利用して算出します。

判断基準と長所・短所

判断基準は、算出されたIRRと、企業がその投資に求める最低限の収益率(ハードル・レート)を比較することです。ハードル・レートは、通常、借入金の金利などの資本コストを基準に設定します。IRRがこのハードル・レートを上回っていれば、その投資は採算が取れると判断し、「採用すべき」となります。

長所は、投資の収益性を「利回り○%」という直感的で分かりやすい指標で示せる点です。これにより、他の金融商品などとの比較も容易になります。

しかし、IRR法にもいくつかの理論的な欠点があります。投資規模の大きさが判断に反映されないため、例えば「IRRは高いが小規模な投資」と「IRRはやや低いが大規模で企業への貢献が大きい投資」を比較した場合に、判断を誤る可能性があります。また、プロジェクト期間中にマイナスのキャッシュフローが発生するような特殊なケースでは、IRRが複数算出されてしまい、判断基準として機能しなくなることもあります。

主要な設備投資評価手法の比較

ここまで解説した4つの手法について、特徴を比較表にまとめました。それぞれの手法には一長一短があり、完璧な手法は存在しません。重要なのは、自社の状況や投資の性質に応じて、最適な手法を選択することです。

| 評価手法 | 評価指標 | 計算の簡便性 | 貨幣の時間価値 | 回収後のCF | 主な長所 | 主な短所 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 回収期間法 | 時間 (年) | 非常に容易 | 考慮しない | 考慮しない | 簡便で、投資の安全性を直感的に測れる | 収益性を無視し、時間価値も考慮しないため、最適な投資案を見逃す可能性がある |

| 投下資本利益率法 (ROI) | 利益率 (%) | 容易 | 考慮しない | 考慮しない | 収益性をパーセンテージで直感的に把握でき、規模の異なる事業の比較が容易 | 貨幣の時間価値を無視する。会計上の利益を用いるため、客観性に欠ける場合がある |

| 正味現在価値法 (NPV) | 金額 (円) | 複雑 | 考慮する | 考慮する | 理論的に最も優れ、投資がもたらす企業価値への純粋な貢献額がわかる | 将来CFの予測と、特に割引率の設定が難しく、中小企業での導入ハードルが高い |

| 内部利益率法 (IRR) | 収益率 (%) | 複雑 | 考慮する | 考慮する | 投資の「利回り」を直感的に把握でき、ハードル・レートとの比較で判断しやすい | 投資規模を考慮できない。特殊な条件下では複数の解が出てしまい、判断を誤る可能性がある |

私がお客様にご説明する際にも、この比較表を使って「どの手法が御社の状況に最も適しているか」を一緒に検討することが多いです。

次の章では、中小企業の製造業において、実際にどの手法を採用するのが現実的かについて詳しく解説していきます。

中小製造業におすすめ|回収期間法が最も実用的な理由

前章で解説した理論的な評価手法は、いわば投資判断の「教科書」です。しかし、設備投資を判断する専門の経営企画や管理部門が存在するような大企業ならまだしも、人的リソースも資金も限られる中小企業の現場では、教科書通りの分析が常に最適とは限りません。

私は多くの中小企業の製造業の現場を見てきましたが、小難しすぎる理論的な方法は、すぐに飽きられ、面倒くさがられ、得てして長続きしません。NPVやIRRの算式を見ただけで拒否反応を示してしまう方も多いでしょう。

なぜ回収期間法は中小企業にとって「使える」武器なのか

第2章で、回収期間法は「回収後のキャッシュフローを無視する」「貨幣の時間的価値を考慮しない」という理論上の欠点があると述べました。これは事実です。

しかし、多くの中小企業の現場では回収期間法が使用されています。回収期間法が実務で広く採用されているのは以下のような理由があります。

計算方法や理論が理解しやすい

回収期間法は他の設備投資の意思決定の判断手法に比べて考え方が非常に分かりやすいです。また、実際の計算も比較的簡単に行うことができます。経理数値に触れていない製造現場の従業員でも簡単に計算が可能です。

設備投資については、普段経理などにあまり接していない製造の現場部門の方々も巻き込んで意思決定を行う必要があります。

そのため、ROIやNPVのような小難しい計算方法を用いて現場を混乱させるよりは、多少理論的な欠点はあっても、回収期間法を採用することが実務的であると考えられます。教科書と実務は違うのです。

回収期間法 = リスク管理ツール

将来の売上やコストの予測が困難で、不確実性が極めて高い中小企業にとって、NPV法で用いる長期の事業計画そのものが「絵に描いた餅」になりがちです。手元のキャッシュが潤沢でないため、一つの投資の失敗が会社の存続を揺るがしかねません。

投資した資金が長期間、機械などの固定資産に姿を変えて寝てしまう(固定化される)ことは、経営環境の急変に対応する柔軟性を失うことを意味します。

回収期間が短いということは、それだけ早く投下資本を手元に現金として回収し、次の打ち手(さらなる投資、借入金の返済、不測の事態への備え)に備えることができる、「安全性」が高い状態を意味するのです。

経済の先行きが不透明な現代において、5年後、10年後のキャッシュフローを正確に予測することは誰にもできません。特に、技術革新の速い分野や、流行り廃りの激しい消費者向け製品に関連する投資であればなおさらです。

したがって、多くの中小企業経営者が、経験則として「投資回収は3年以内」といった独自の基準を設けています。

資金力に不安がある企業であれば、目標回収期間をさらに短く、2年あるいは1年以内に設定することも有効な戦略です。

設備投資後の検証方法|次回の投資判断精度を高める事後評価のやり方

設備投資は、機械を導入し、稼働を開始したら終わりではありません。むしろ、そこからが本当のスタートです。投資を実行してから1年後、2年後といったタイミングで、計画時に予測した効果(キャッシュフローの増加額、生産性向上率、コスト削減額など)と、実際の結果を比較検証する「事後評価」を行うことが極めて重要です。

事後評価の目的は、計画通りにいかなかった場合に担当者を責める「犯人探し」では断じてありません。その真の目的は、以下の2点にあります。

1. 計画と実績の差異分析

なぜ計画と実績に乖離が生まれたのか、その原因を客観的に分析します。

事後評価でよく出てくる要因としては、「想定よりも工数が減らなかったのは、予測が楽観的すぎたからか?」「現場での導入トラブルで、想定外のメンテナンスコストが発生した」「従業員の習熟に予想以上の時間がかかった」といった具体的な要因です。原因を明確に特定することが重要です。

2. 次回の設備投資へのフィードバック

分析から得られた学びを組織の共有知とし、次の設備投資計画の予測精度を高めるための貴重な糧とすることです。このプロセスを繰り返すことで、組織全体の意思決定能力は着実に向上していきます。

回収期間法などの方法をカスタマイズして、自社に合った設備投資の判断方法を開発するのも良いでしょう。必ずしも教科書通りにする必要はないのです。

「計画倒れ」を防ぎ、投資効果を最大化するためには、この地道な検証サイクルが不可欠です。私のお客様の中でも、この事後評価を継続的に行っている企業ほど、設備投資の成功率が高くなっている傾向があります。

製造業の設備投資判断基準まとめ|失敗を防ぐ数値的根拠の活用法

製造業における設備投資の判断基準の評価方法と、中小企業における実務的な対応をご紹介いたしました。

きし

きし多くの中小企業の経営者の方々は、設備投資の際に数値的な評価を実施できていないと感じます。

それが結果として、過剰な設備投資や借入を招き、企業が倒産してしまうという結末をもたらしてしまうこともあります。

本記事でご紹介した回収期間法は、実際にやってみると「なんだこんなに簡単なことか」と拍子抜けしてしまうかもしれませんが、その簡単なひと手間を行うかどうかで、将来の経営状態が大きく変わってしまうこともあります。

ぜひ設備投資の際には、本記事でご紹介した数値的な評価も取り入れてみてください。

マロニエ会計事務所では、製造業に特化した税務・会計サービスをご提供しています。

お気軽にお問い合わせください

マロニエ会計事務所では、「製造業の設備投資判断」に関するご相談を積極的にお受けしております。貴社の状況に応じ、以下のような支援が可能です。

- 設備投資の数値評価支援

回収期間法をはじめとした投資判断手法を用いて、客観的な投資判断をサポートします。 - 資金調達計画の策定

設備投資に必要な資金調達方法と返済計画を、貴社の資金繰りを考慮して検討します。 - 投資効果の事前シミュレーション

売上増加やコスト削減効果を具体的に数値化し、投資リスクを事前に評価します。 - 設備投資後の事後評価

投資実行後の効果検証を行い、次回の投資判断精度向上をサポートします。 - 補助金・助成金の活用支援

設備投資に活用できる各種補助金の申請サポートと効果的な活用方法をご提案します。

貴社の事業規模や設備投資の内容に合わせ、最適な投資判断手法と資金調達策をご提案します。

きし

きし「この設備投資、本当に大丈夫だろうか?」「回収期間の計算方法が分からない」「資金調達も含めて相談したい」「補助金を活用した設備投資を検討している」といった具体的なご相談はもちろん、「設備の老朽化が進んでいるが投資判断に迷っている」「DX投資を検討しているが効果が見えない」といった初期段階のご相談も歓迎しております。

初回のご相談やお見積もりも無料で承っておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

\ 24時間受付しております!/