きし

きしこんにちは。製造業の資金繰り支援が得意な栃木・宇都宮のマロニエ会計事務所です。

私たちは長年、製造業のお客様の会計税務業務を数多く手がけてまいりました。

その中で本当によく耳にするのが、

「帳簿上は黒字なのに、なぜか手元にお金が残らない…」

「売上は伸びているのに、資金繰りがどんどん苦しくなる」

といったご相談です。

多くの経営者の方が「利益は意見、キャッシュは事実」という言葉を聞いたことがあると思います。

この言葉、まさに製造業の経営の核心を突いていると考えています。会計上の利益と実際の手元現金の間には、想像以上に大きなギャップが存在するからですね。

特に製造業では、工場や機械といった設備に多額の資金が必要になりますし、原材料や仕掛品などの在庫にもかなりの現金が固定化されてしまいます。だからこそ、他の業種以上に現金の流れ、つまり資金繰りの管理が重要になってくるのです。

実際に私がこれまで見てきた中でも、製造業の経営者の方が最も恐れるべき事態の一つが「黒字倒産」です。

損益計算書を見ると確かに利益は出ているのに、支払いに必要な現金が足りなくなって事業継続が困難になってしまう…これは本当に他人事ではありません。

製品を納品してから売上代金が入金されるまで、どうしても時間がかかってしまいます。

一方で、原材料の仕入れ代金や従業員の給与、工場の家賃といった支払いは待ってくれません。

きし

きしこの時間的なズレが、たとえ事業が順調に見えても資金ショートを引き起こしてしまう根本的な原因なのです。

この記事では、私がこれまでお客様と一緒に向き合ってきた製造業特有の資金繰りの課題について、実際の事例も交えながら解説させていただきます。

資金繰りの基本的な考え方から、製造業ならではの難しさ、運転資金の適切な管理方法、そして資金繰りに最も大きな影響を与える「在庫」の上手な扱い方まで、できるだけわかりやすくお話しします。

さらに、キャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC)という、ちょっと難しそうに聞こえるかもしれませんが、実はとても実用的な分析手法もご紹介します。

この記事を最後まで読んでいただければ、きっと自社の資金繰りの現状を正確に把握して、具体的な改善策を見つけるヒントを掴んでいただけると思います。

「うちの会社、このままで大丈夫かな?」そんな不安を感じている製造業の経営者の皆様に、少しでもお役に立てればと思っています。

マロニエ会計事務所では、製造業に特化した税務・会計サービスをご提供しています。

製造業の資金繰りの特徴を理解する

資金繰り管理の第一歩は、その基本的な考え方と、製造業が置かれている特殊な環境をしっかりと理解することから始まります。

私がお客様とお話しする際にも、まずはここからご説明することが多いです。

特に重要なのが、資金繰り管理に欠かせない「資金繰り表」と、決算書類である「キャッシュフロー計算書」の違いを正しく理解していただくことです。

資金繰りとは?キャッシュフロー計算書と資金繰り表の決定的な違い

「資金繰り」について話すときに、よく混同されがちなのが「キャッシュフロー計算書」と「資金繰り表」です。

実は私も、お客様から「キャッシュフロー計算書を作っているから大丈夫です」というお話をよく伺うのですが、これだけでは実は不十分だということを詳しくお伝えしていきます。

資金繰り

資金繰りは日々の事業活動で発生する現金の収入と支出を管理して、資金が不足しないように調整する、まさに実務そのものを指します。

会社の血液とも言える資金の流れを止めないために、いつ、いくら現金が入って、いつ、いくら出ていくのかを予測し、もし不足が見込まれる場合は事前に手を打つ、これが資金繰り管理の本質です。

キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は財務三表の一つとして重要な書類です。

会計期間における現金の増減を「営業活動」「投資活動」「財務活動」の3つに分けて示した公式な会計書類で、上場企業には作成が義務付けられています。

過去の一定期間で「なぜ現金が増えたのか(減ったのか)」を分析するための診断ツールだと言えます。

資金繰り表

一方で資金繰り表は、まったく違った目的で作られます。これは未来の現金の動きを予測するための管理ツールです。日次、週次、月次といった単位で将来の収入と支出を予測して、未来のある時点での現金残高がどうなるかを見通します。

これがあることで、将来の資金ショートを事前に察知して、融資の申し込みや支払い条件の交渉といった対策を早めに講じることができます。

私がお客様によくお話しするのは、「損益計算書やキャッシュフロー計算書があれば十分」という考えは危険だということです。損益計算書は発生主義で作成されるため、実際の現金の動きとは一致しません。キャッシュフロー計算書も、あくまで過去の実績を分析するもので、来月の資金ショートを警告してはくれません。

経営の舵取りをする上で本当に必要なのは、未来を予測する「資金繰り表」です。

これを使いこなすことで、受動的な資金管理から、能動的な財務管理へと変わることができます。

製造業が直面する7つの構造的な資金繰りの課題

長年製造業のお客様とお付き合いさせていただく中で、他の業種と比べて製造業が構造的に抱えやすい資金繰りの課題があることがわかってきました。主なものを7つご紹介します。

1. 多額の初期投資

工場の建設や生産機械の導入には、非常に大きな金額の初期投資が必要になります。この投資の回収には長い年月がかかるため、特に事業を始めたばかりの時期や設備を大幅に更新する際には、資金繰りが相当厳しくなります。

2. 継続的な設備投資

現代においては、技術革新のスピードが非常に速いです。生産効率を維持・向上させたり、新製品を開発したりするためには、既存設備の更新や新しい設備への投資が継続的に必要になってきます。

3. 長い回収サイト

製造業は企業間取引が中心になることが多いので、製品を納品してから売掛金が実際に現金として入金されるまでに数ヶ月かかることが一般的です。このタイムラグが資金繰りを硬直化させる大きな要因になっています。

4. 複雑な原価管理

材料費、労務費、製造間接費など、製品ごとに正確な原価を把握するのは非常に大変です。原価管理が十分でないと、知らず知らずのうちに不採算な製品を作り続けたり、適切な価格設定ができなかったりして、結果的に利益を圧迫し、資金繰りを悪化させてしまいます。

5. 在庫リスク

原材料、仕掛品、完成品といった形で、常に一定量の在庫を抱える必要があります。これらの在庫は貸借対照表上では確かに「資産」なのですが、現金化されるまでは資金を寝かせている状態と同じです。

6. 外部環境への脆弱性

景気の変動、為替レートの変動による輸出入価格の変化、原材料価格の高騰など、自社ではコントロールできない外部要因の影響を直接的に受けやすいのが製造業の特徴です。

7. 「売上増=資金繰り悪化」のパラドックス

これは本当に皮肉な話なのですが、受注が急増すると、それに伴って原材料の仕入れや人件費の支払いも増加します。しかし、売上代金の入金は数ヶ月先になるため、売上が伸びれば伸びるほど、一時的に必要な運転資金が増大して、かえって資金繰りが苦しくなるという矛盾した状況に陥ることがあります。

| 課題 | 根本原因 | 資金繰りへの影響 | 主要対策 |

|---|---|---|---|

| 長い回収サイト | 企業間での掛取引慣行 | 売上発生から現金化までのタイムラグが長く、手元資金が不足しやすい | 売掛金の早期回収交渉、ファクタリングの活用、CCCの短縮 |

| 重い設備投資負担 | 生産活動に大規模な設備が不可欠 | 多額の初期投資と継続的な更新投資がキャッシュを流出させ、借入金返済が重荷となる | 緻密な投資計画の策定、返済原資のキャッシュフロー分析、補助金・助成金の活用 |

| 複雑な原価管理 | 多様な材料・工程・間接費の集計 | 不正確な原価把握が不採算受注や不適切な価格設定を招き、利益とキャッシュを蝕む | 製品別・工程別原価計算の徹底、原価管理システムの導入 |

| 在庫負担 | 生産リードタイムと需要変動への備え | 原材料・仕掛品・製品在庫が多額の現金を固定化し、保管コストや陳腐化リスクを生む | 適正在庫管理、JIT生産方式の導入、在庫回転率の向上 |

| 成長のパラドックス | 売上増に伴う仕入・人件費の先行支出 | 受注が増えるほど運転資金需要が増大し、黒字なのに資金がショートするリスクが高まる | 増加運転資金の正確な予測と計画的な資金調達 |

運転資金の徹底解説:製造業の成長を支える血液

製造業の資金繰りを語る上で、絶対に避けて通れないのが「運転資金」という概念です。

これは事業の血液のようなもので、もしこれが不足してしまえば、たとえ黒字であっても企業活動は停止してしまいます。私がお客様とお話しする際も、運転資金の正しい認識のすり合わせを大切にしています。

運転資金とは何か?なぜこれほど重要なのか?

運転資金とは、企業が日々の事業を円滑に運営していくために必要不可欠な資金のことです。

具体的には、原材料の仕入れ代金、従業員の給与、工場の家賃や光熱費など、日常的な支出を賄うためのお金を指します。

製造業のビジネスモデルは、多くの場合「掛取引」で成り立っています。つまり、原材料を仕入れてから製品を製造・販売し、その代金が現金として入金されるまでには、長い時間差(タイムラグ)が生じるということです。

この間、企業は仕入れ代金や人件費などを「立て替えて」支払わなければなりません。この立て替えに必要な資金こそが、運転資金の本質であり、これが不足すれば、仕入れができなくなり、生産ラインは止まり、給与も支払えなくなってしまいます。まさに、事業の継続性を支える生命線なのです。

運転資金の計算方法と必要額の算出

自社に必要な運転資金の額を把握することは、資金繰り管理の基本中の基本です。私がお客様の財務状況を拝見する際も、必ずこの計算から始めます。経常的に必要な運転資金は、以下の計算式で算出するのが一般的です。

経常運転資金 = 売上債権(売掛金 + 受取手形) + 棚卸資産 – 仕入債務(買掛金 + 支払手形)

この式が意味するのは、「入ってくる予定のお金(売上債権)と、モノの形に変わっているお金(棚卸資産)の合計から、出ていく予定のお金(仕入債務)を差し引いた差額」が、企業自身で用意しなければならない資金(運転資金)である、ということです。

例えば、ある製造業のお客様の貸借対照表が以下のようであったとします。

- 売掛金:3,000万円

- 在庫:2,000万円

- 買掛金:1,500万円

この場合の経常運転資金は、 3,000万円 + 2,000万円 − 1,500万円 = 3,500万円

となり、この企業は事業を通常通り回していくために、常に3,500万円の資金を確保しておく必要があると分かります。

状況で変わる4つの運転資金(経常・増加・減少・季節)

運転資金は、企業の状況によって必要な種類や性質が異なってきます。実際にお客様の資金繰りをご支援する中で、主に以下の4つのパターンに分類されることがわかっています。

経常運転資金

事業が安定している状態で、日常的な営業活動を継続するために恒常的に必要となる資金です。前述の計算式で算出されるのが、この経常運転資金になります。

増加運転資金

事業が好調で売上が増加している際に、追加で必要となる資金です。売上が増えれば、仕入れの量も増え、生産に関わる人件費も増加します。しかし、その売上が入金されるのは先になるため、増加したコストを賄うための「つなぎ資金」が必要となります。

成長期の企業が「黒字倒産」に陥る最大の要因が、この増加運転資金の見積もり不足です。実際に私がご相談を受けるケースでも、この部分の計画が甘くて資金繰りに困ってしまうケースをよく見かけます。

減少運転資金

逆に、売上が減少した際に必要となる資金です。売上は減っても、人件費や家賃などの固定費はすぐには削減できません。売上が回復するまでの間、これらの固定費を支払い続けるための資金が必要になる場合があります。

季節運転資金

特定の季節や時期に需要が集中する業種で必要となる資金です。例えば、夏物製品のメーカーが春先に大量生産を行う際の仕入れ資金や、従業員への賞与支払いなどがこれに該当します。

設備資金との決定的な違いと管理方法

運転資金と混同されがちですが、明確に区別しなければならないのが「設備資金」です。これを混同してしまうと、深刻な資金繰り問題を引き起こすことになります。

設備資金は、工場、機械、社用車、ITシステムなど、長期間にわたって使用され、企業の生産性向上に貢献する固定資産を取得するための資金です。

運転資金は、日々の事業サイクルを回すための短期的な資金です。

この二つを混同すると、本当に危険です。

特に、短期的な運転資金目的で借り入れた資金を、長期的な回収が見込まれる設備投資に充ててしまうのは、致命的な過ちです。

例えば、返済期間1年の短期借入金で、耐用年数10年の機械を購入したとします。この機械が返済額に見合うだけのキャッシュを生み出すには何年もかかりますが、借入金の返済は1年後に迫ってきます。結果として、返済資金が不足し、新たな借金で返済を賄うという悪循環に陥ってしまいます。

資金調達の鉄則は、投資対象の回収期間と借入金の返済期間を一致させること、すなわち「長期の投資には長期の資金を、短期の運転資金には短期の資金を」という原則を徹底することです。

きし

きし私がお客様にアドバイスする際も、必ずこの点を強調させていただいています。

【最重要】製造業の在庫が資金繰りに与えるインパクトの全貌

製造業の資金繰りを語る上で、最も重要かつ複雑な要素が「在庫」です。

私がこれまで数多くの製造業のお客様とお付き合いさせていただく中で、在庫の管理が資金繰りの成否を分ける最大のポイントだと実感しています。

在庫は事業運営に不可欠な「資産」であると同時に、一歩間違えれば経営を圧迫する「現金喰いの怪物」にもなり得る、まさに両刃の剣のような存在です。

在庫は「資産」であり「現金喰いの怪物」でもある二面性

在庫は、貸借対照表上では「棚卸資産」として計上される企業の立派な資産です。顧客からの注文に迅速に応えて機会損失を防いだり、原材料をまとめて購入することで仕入れコストを抑制したりと、事業運営上重要な役割を果たしています。

しかし、その一方で、在庫は「モノの形に変わった現金」に他なりません。

原材料の購入、加工にかかる労務費、工場の光熱費など、すべて現金で支払ったコストが在庫という形に変化し、製品が売れて代金が回収されるまで、その資金は完全に固定化されてしまいます。

つまり、在庫を抱えるということは、その金額分の現金を事業の他の用途(新たな投資、借入金の返済、給与の支払いなど)に使えない状態にしていることを意味します。

実際に私がお客様の決算書を拝見していても、在庫が膨らんでいる会社ほど手元資金が不足している傾向があります。この側面から見れば、在庫はまさに「現金喰いの怪物」と言えるでしょう。

| 在庫を持つメリット(Perceived Benefits) | 隠れたリスクとコスト(Hidden Risks & Costs) |

|---|---|

| 需要変動への対応力向上:欠品による機会損失を防ぎ、顧客満足度を維持する | キャッシュフローの悪化:在庫に形を変えた現金が固定化され、資金繰りを圧迫する |

| 仕入れコストの抑制:原材料の大量購入による単価引き下げ(ボリュームディスカウント) | 管理・保管コストの増大:倉庫賃料、保険料、人件費、光熱費など、価値を生まないコストが発生する |

| 生産の安定化:生産計画を平準化し、工場の稼働率を安定させることができる | 品質劣化・陳腐化リスク:長期保管による品質低下や、技術革新・流行の変化による商品価値の喪失 |

| 顧客への安心感提供:現物を確認できることで、顧客に安心感を与え、取引を促進する | 税負担の増加:期末在庫は資産計上され、売上原価にならないため、見かけ上の利益を押し上げ、法人税負担を増やす |

過剰在庫が引き起こす4大リスク

適正な水準を超えた在庫、すなわち「過剰在庫」は、企業の体力を確実に蝕んでいきます。私がこれまで見てきた中でも、過剰在庫が原因で資金繰りが悪化してしまった事例は本当に多いです。そのリスクは以下のように多岐にわたります。

1. キャッシュフローの悪化

最も直接的かつ深刻なリスクです。仕入れや製造に投じた現金が、売れて回収されるまで長期間にわたり固定化されます。この状態が続くと、手元資金が枯渇し、支払いが滞る「資金ショート」のリスクが飛躍的に高まります。

2. 管理・保管コストの増大

在庫を保管するための倉庫の賃料、在庫にかける保険料、警備費用、在庫を管理・移動させるための人件費、空調などの光熱費といった、利益を生まないコストが雪だるま式に膨らんでいきます。

3. 品質劣化・陳腐化リスク

食品や化学品には使用期限がありますし、電子部品やアパレル製品は技術や流行の変化が速いため、時間と共に価値が失われます。価値が劣化した在庫は、値引き販売を余儀なくされたり、最悪の場合は廃棄処分となり、仕入れコストが丸ごと損失に変わってしまいます。

4. 税負担の増加

これは意外と知られていないリスクですが、会計上、期末に残った在庫は費用(売上原価)ではなく資産として扱われます。そのため、売れ残った在庫が多いと、実際には現金収入がないにもかかわらず、帳簿上の利益が過大に計上され、それに対して法人税が課されるという事態が生じます。

これは、現金がないのに税金を支払わなければならないという、最悪の状況です。

会計上の罠:「在庫を増やすと利益が増える」カラクリと経営判断の誤り

製造業の経営者を惑わす、会計上の大きな罠が存在します。それが「在庫を増やすと、帳簿上の利益が増える」という現象です。

この仕組みを理解していないと、経営判断を大きく誤る危険性があります。実際に私もお客様から「今期は利益が出ているから大丈夫」というお話を伺った後で、詳しく分析してみると在庫の増加によるものだった、というケースを何度も経験しています。

このカラクリは、損益計算書における売上原価の計算式に起因します。

売上原価 = 期首在庫 + 当期製造原価 − 期末在庫

この式を見れば明らかなように、「期末在庫」の金額が大きくなればなるほど、差し引かれる金額が大きくなるため、「売上原価」は小さくなります。売上高から売上原価を引いたものが売上総利益(粗利)ですから、売上原価が小さくなれば、結果的に利益は大きく見えることになります。

この会計上のトリックが、時に経営に悪影響を及ぼす行動を生み出します。

例えば、決算期の利益目標達成に迫られた経営者が、受注の見込みがないにもかかわらず生産を続け、意図的に期末在庫を積み上げることで、帳簿上の利益目標を達成しようとするケースです。

会社は「良い利益」を報告しますが、その裏では現金が材料費や労務費に消え、資金繰りは著しく悪化しています。そして、仕入先への支払いや税金の納付期限が来たときに、その「儲かっているはずの会社」が支払不能に陥るのです。これは、黒字倒産に至る典型的なシナリオと言えます。

適正在庫の算出方法:自社に合った計算式を見つける

では、過剰でもなく欠品も起こさない「適正在庫」は、どのように算出すればよいのでしょうか。

適正在庫とは、コストを最小限に抑えつつ、顧客の需要を満たすことができる最適な在庫水準のことです。絶対的な正解はなく、企業の業種や扱う製品、戦略によって最適なアプローチは異なります。

実務的アプローチ:「安全在庫+サイクル在庫」 実務的で管理しやすい方法です。

- 安全在庫:需要の急増や納期の遅延といった不測の事態に備えるための、最低限の「保険」としての在庫です。

- サイクル在庫:発注してから次の発注がなされるまでの間に、通常消費される見込みの在庫量です。

この二つを足し合わせることで、安定した供給を維持するための在庫量を算出します。

経営的アプローチ:「在庫回転率・在庫回転日数」 経営的な視点から在庫効率を管理する指標です。

- 在庫回転率:一定期間内に在庫が何回入れ替わったかを示す指標。回転率が高いほど、在庫が効率的に販売されていることを意味します。製造業では年間12回転(月に1回)程度が目安とされることもありますが、業種により大きく異なります。

- 在庫回転日数:在庫がすべて現金化されるまでに何日かかるかを示す指標。この日数が短いほど、資金繰りは楽になります。

これらの指標で目標値を設定し、現状と比較することで、在庫水準が適正かどうかを判断します。

在庫削減の切り札:ジャストインタイム(JIT)の思想と導入事例

在庫を抜本的に削減し、キャッシュフローを劇的に改善する経営哲学として知られるのが、トヨタ生産方式の中核をなす「ジャストインタイム(JIT)」です。

JITの基本思想は、「必要なものを、必要な時に、必要な量だけ生産する」というものです。この思想を実現するために、以下の3つの原則が重要となります。

1. 後工程引き取り方式

後工程が必要な部品を、必要な時に、必要な量だけ前工程に取りに行き、前工程は引き取られた分だけを生産・補充する「プル型」の生産方式です。これにより、作りすぎの無駄を徹底的に排除します。

2. 工程の流れ化

部品や製品が工程間で停滞(仕掛在庫となる)することなく、よどみなく流れるように生産ラインを設計します。

3. 平準化

生産する製品の種類や量を日ごと・月ごとでならし、生産負荷の変動をなくすことで、安定した生産を可能にします。これがJITの前提条件となります。

JITの究極の目標は、原材料、仕掛品、完成品といったあらゆる在庫を極限まで削減することです。これにより、在庫として固定されてしまう現金を極力少なくして、経営の自由度を高めることができます。

ただし、JITの導入には相当の準備と覚悟が必要です。私がお客様にアドバイスする際も、まずは部分的な導入から始めて、徐々に範囲を広げていくことをお勧めしています。

キャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC)による資金効率の可視化と改善

資金繰りの状態をより客観的かつ高度に分析するための強力なツールが「キャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC)」です。私がお客様の財務分析を行う際に必ず活用している指標の一つで、CCCを理解し活用することで、自社の「現金を回収する力」を日数で可視化し、具体的な改善策へとつなげることができます。

4-1. CCCとは何か?自社の「現金を回収する力」を測る究極の指標

キャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC)とは、原材料の仕入れに現金を投じてから、その製品が販売され、売上代金として現金が回収されるまでの期間(日数)を示す財務指標です。言い換えれば、「仕入れのための現金支出」から「販売による現金収入」までのタイムラグが何日間あるか、ということです。

この日数が短ければ短いほど、企業は少ない運転資金で事業を回せていることになり、資金効率が高いと評価されます。

逆に、CCCが長ければ、その期間中の運転資金を借入などで補う必要があり、資金繰りは苦しくなります。

きし

きし私がお客様にこの指標をご説明する際によくお話しするのは、理想的なのはCCCがマイナスになる状態だということです。

これは、仕入先に代金を支払うよりも先に、顧客から売上代金を回収できていることを意味し、実質的に他社の資金を使って事業を運営している状態(運転資金が不要な状態)といえ、資金繰りは極めて楽になります。

4-2. CCCの計算方法と3つの構成要素

CCCは、以下の3つの要素から構成され、その計算式は次の通りです。

CCC = 棚卸資産回転日数(DSI) + 売上債権回転日数(DSO) − 仕入債務回転日数(DPO)

それぞれの構成要素を詳しく見ていきましょう。

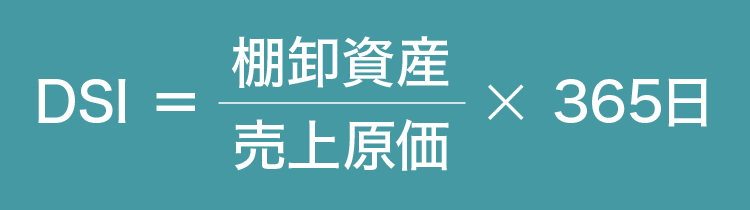

棚卸資産回転日数(Days Sales of Inventory – DSI)

原材料を仕入れてから製品として販売されるまでにかかる平均日数です。在庫がどれくらいの期間、会社に滞留しているかを示します。この日数は短いほど効率的です。

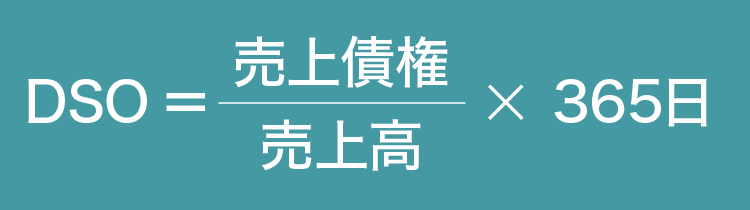

売上債権回転日数(Days Sales Outstanding – DSO)

製品を販売してから、その代金(売掛金など)を現金で回収するまでにかかる平均日数です。この日数も短いほど、資金繰りは改善します。

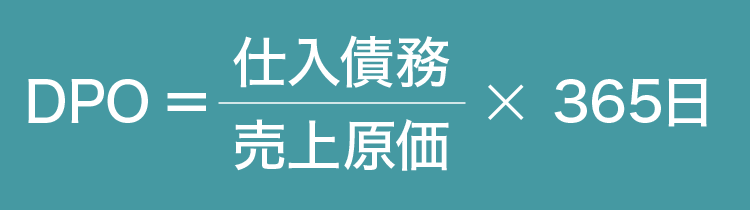

仕入債務回転日数(Days Payables Outstanding – DPO)

原材料などを仕入れてから、その代金(買掛金など)を仕入先に支払うまでにかかる平均日数です。この日数は、CCCの計算式上、唯一のマイナス項目であり、長いほど手元に現金を留めておくことができ、資金繰り上有利になります。

CCC短縮のための具体的戦略:三位一体改革

CCCを短縮するためには、DSIとDSOを短くし、DPOを長くするという三つの方向性で改革を進める必要があります。私がお客様と一緒に改善策を検討する際も、この3つの要素を総合的に見直すことから始めます。

| CCC構成要素 | 目標 | 具体的なアクション | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 棚卸資産回転日数(DSI) | 短縮 | 需要予測の精度向 JIT生産方式の導入 生産リードタイムの短縮 不良在庫、滞留在庫の早期処分(値下げ販売等) | 過度な在庫削減は欠品による機会損失を招くリスクがある。安全在庫とのバランスが重要。 |

| 売上債権回転日数(DSO) | 短縮 | 取引先の与信管理の徹底 請求書発行の迅速化 入金遅延先への督促強化 早期支払割引の導入 ファクタリングの活用 | 強引な回収は顧客との関係を損なう可能性がある。新規契約時に支払条件を明確にすることが肝要。 |

| 仕入債務回転日数(DPO) | 延長 | 主要な仕入先との支払サイト延長交渉 | 一方的な支払遅延はサプライヤーとの信頼関係を破壊し、供給停止や取引条件悪化のリスクを伴う。 |

ただし、CCCの数値改善だけに注目しすぎると、思わぬ落とし穴にはまってしまうことがあります。

特に注意が必要なのが、仕入債務回転日数(DPO)の延長です。私もお客様から「支払いを遅らせれば資金繰りが楽になるんですよね?」というご相談をよく受けるのですが、これはかなり慎重に検討する必要があります。

確かに計算上は支払いサイトを長くすればするほど資金繰りは楽になります。しかし、一方的に支払いを遅らせてしまうと、仕入先との信頼関係に傷がついてしまう可能性があります。

ですから、私がお客様にCCC改善をアドバイスする際は、まず自社内でコントロールできる部分から始めることをお勧めしています。具体的には、DSIの短縮(在庫の効率化)と、DSOの短縮(売掛金の回収強化)です。これらは自社の努力次第で改善できる部分ですから、取り組みやすいですし、効果も実感しやすいと思います。

そしてDPOの延長については、仕入先との関係を大切にしながら進めることが重要です。例えば、「発注量を安定して増やすので、支払いサイトを少し延ばしていただけませんか?」といった具合に、相手方にもメリットがある形で交渉することが大切です。

きし

きしこれは単なる数字合わせではなく、お互いにとって良い関係を築くための戦略的な取り組みと考えていただければと思います。

結局のところ、CCC改善は自社の業務効率化と、取引先との良好な関係維持を両立させながら進めていく総合的な取り組みです。数字だけを追いかけるのではなく、事業全体のバランスを見ながら進めることが成功の秘訣だと、これまでの経験から実感しています。

設備投資と資金繰りのジレンマ:成長とリスクの最適バランス

製造業の持続的な成長には、生産性向上や新製品開発のための設備投資が欠かせません。しかし、この前向きな投資が、時として資金繰りを急激に悪化させ、経営を危機に陥れる「諸刃の剣」となることがあります。

私もこれまで多くのお客様から設備投資に関するご相談を受けてきましたが、「良かれと思って導入した設備が、かえって資金繰りを苦しくしてしまった」というお話を何度も伺ってきました。

設備投資が資金繰りを圧迫するメカニズム

設備投資が資金繰りを圧迫する最大の理由は、キャッシュの流出と流入の間に、大きな時間的・金額的なギャップが存在するためです。新しい機械の導入や工場の増設には、多額の現金が一括で流出します。一方で、その投資によって得られる収益(キャッシュの流入)は、何年にもわたって少しずつしか生まれません。

もし売上が伸び悩んでしまうと、設備投資のために借り入れた資金の返済負担だけが重くのしかかり、キャッシュフローは一気に悪化してしまいます。

きし

きし実際に私が見てきた中でも、年商の何倍もの借入金を抱えて、返済に行き詰まってしまった事例があります。これは本当に他人事ではありません。

投資判断の要:「返済原資はキャッシュフロー」の原則

設備投資のための借入金を返済する原資(返済原資)は何でしょうか?

「利益」とお答えになる方が多いのですが、実はこれは正確ではありません。正しくは「キャッシュフロー」です。

損益計算書上の利益には、減価償却費のように現金の支出を伴わない費用が含まれています。したがって、実際に返済に充てることができる現金は、利益そのものではなく、利益に減価償却費を足し戻した金額、すなわち簡易キャッシュフローと考えるのが適切です。

金融機関が融資審査で最も重視するのもこの点で、私がお客様の設備投資計画をサポートする際にも、必ず以下の条件が成り立つかどうかを確認します。

年間の借入金返済額 ≤ 簡易キャッシュフロー(当期純利益 + 減価償却費)

年間の返済額が、その投資によって生み出されると期待されるキャッシュフローの範囲内に収まっていなければ、その投資は過剰であり、いずれ資金繰りを破綻させる可能性が高いと判断されます。資金繰りの悪化は倒産に直結するため、「キャッシュフローで返せる範囲か」という視点は、投資の可否を判断する上で最も重要な原則です。

失敗しない設備投資計画の立て方とシミュレーションの重要性

感覚や希望的観測に頼った設備投資は、極めて危険です。銀行から融資を受けるためにも、そして何より自社の未来を守るためにも、緻密な設備投資計画の策定が不可欠です。

私がお客様の設備投資計画をお手伝いする際は、必ず以下の要素を含めた計画書を一緒に作成しています。

明確な目的

なぜその投資が必要なのか(生産性向上、コスト削減、新市場開拓など)を明確に定義します。「何となく必要そうだから」では、後で必ず後悔することになります。

投資対効果の試算

その設備が将来どれだけのキャッシュフローを生み出すのかを具体的に見積もります。この際、過度に楽観的な数字ではなく、現実的な数字を使うことが重要です。

複数シナリオの想定

最良ケースだけでなく、受注が伸び悩む保守的なケースや最悪のケースなど、複数のシナリオを想定し、それぞれの状況下で返済が可能かどうかをシミュレーションします。私の経験では、保守的なケースで返済できる計画でないと、実際には厳しいことが多いです。

返済計画

上記のキャッシュフロー試算に基づき、借入金の具体的な返済スケジュールを策定します。金利の上昇や回収サイトの遅延といったリスクも織り込んでおくことが重要です。

このような詳細な計画書を作成するプロセス自体が、投資のリスクとリターンを冷静に評価する良い機会になります。そして、この計画書は、金融機関に対して「我々はこの投資から確実に返済原資を生み出すことができる」と説得するための、最も強力な武器となります。

明日から実践できる資金繰り改善の具体的なアクションプラン

これまで見てきたように、製造業の資金繰り改善には多岐にわたるアプローチが必要です。

でも、「理屈はわかったけど、実際に何から手をつければいいの?」というのが経営者の皆さんの率直なお気持ちだと思います。

私もお客様から「明日からできることを教えて」というご相談をよく受けますので、ここでは理論だけでなく、すぐに着手できる具体的なアクションプランを「守り」と「攻め」の両面から整理してご紹介します。

【守りの一手】コスト削減と費用の見直し

資金繰り改善の基本は、やはり不要な支出を減らすことです。

「売上を上げるのは時間がかかるけど、コストを下げるのは今すぐできる」というのが私の持論です。コストは大きく「固定費」と「変動費」に分けられ、それぞれに見直しのポイントがあります。

固定費の削減

売上の増減に関わらず発生する固定費は、削減できればその効果が継続的に現れます。私がお客様と一緒に見直しをする際の定番項目をご紹介します。

家賃・保険料・通信費

オフィスや工場の賃貸契約の見直し、本当に必要な保険だけに絞り込み、通信プランの最適化などを検討します。意外と「昔から使っているから」という理由で、無駄な契約を続けているケースが多いです。

エネルギーコスト

省エネ設備の導入や生産プロセスの見直しにより、長期的な視点で光熱費を削減します。初期投資は必要ですが、月々の削減効果を積み重ねれば、意外と早く回収できることが多いです。

サブスクリプションサービス

最近増えているのが、利用頻度の低いソフトウェアやサービスの契約です。「とりあえず導入したけど、あまり使っていない」というものは思い切って解約しましょう。

変動費の削減

売上に連動して発生する変動費、特に製造原価の低減は、利益率とキャッシュフローの改善に直結します。

原価率の低減

原材料の仕入れ先を見直し、より安価で質の良いサプライヤーを探したり、共同購入などで価格交渉を行ったりします。また、生産工程での歩留まりを改善し、材料の無駄をなくすことも重要です。

生産性の向上

業務プロセスの見直しによる無駄の排除、デジタルツールの導入による自動化、従業員のスキルアップなどを通じて、単位時間あたりの生産量を増やし、労務費を相対的に削減します。

【攻めの一手】回収サイト短縮・支払サイト延長の交渉術

コスト削減と並行して、現金の流れそのものを改善する「攻め」の施策も重要です。その鉄則は「回収は早く、支払いは遅く」です。ただし、これは相手があることなので、やり方を間違えると関係性を損なってしまいます。私がお客様にアドバイスする際の具体的な方法をお教えします。

売掛金の回収サイト短縮

新規取引先との契約時には、可能な限り短い支払サイトを提示し、契約書に明記します。既に取引が始まってから交渉するよりも、最初の段階で決めておく方がはるかに楽です。

既存の取引先に対しても、関係性を損なわない範囲でサイト短縮を交渉します。この際、「資金繰りが苦しいので」ではなく、「業務効率化のため」といった前向きな理由で提案する方が受け入れられやすいです。

請求書は遅滞なく発行し、支払期日を過ぎた売掛金については迅速に督促を行います。「気を遣って連絡しづらい」という気持ちもわかりますが、これは立派な営業活動の一部です。

取引を開始する前に、相手先の信用情報を調査する「与信管理」を徹底し、貸し倒れリスクを未然に防ぎます。

買掛金の支払サイト延長

主要な仕入先と良好な関係を築いた上で、支払サイトの延長を交渉します。その際、発注量の増加や長期契約を交換条件として提示するなど、相手方にもメリットがある提案を心がけることが成功の鍵です。

交渉に臨む際は、先述したように「一方的なお願い」ではなく、「お互いにとってプラスになる提案」として持ちかけるようお客様にアドバイスしています。

【経営の根幹】資金繰り表の作成と予実管理の徹底

これまで述べてきた全ての施策の土台となるのが、「資金繰り表」の作成と運用です。これがなければ、自社の資金状況は暗闇の中を手探りで進むようなものです。

資金繰り表の作成

まずは、過去数ヶ月の実績を基に資金繰り表を作成し、自社の現金の流れのパターンを把握します。その上で、向こう3ヶ月から半年程度の将来予測を立てます。これにより、いつ資金が不足しそうか(資金ショートのタイミング)を事前に察知できます。

私がお客様にいつもお話しするのは、「完璧でなくても、まずは作ってみることが大切」ということです。最初は大雑把でも構いません。作り続けることで精度は上がってきます。

予実管理の徹底

資金繰り表で立てた予測(予算)と、実際の結果(実績)を毎月比較し、その差異の原因を分析する「予実管理」を行います。予測と実績が大きく乖離した場合は、速やかに計画を修正し、対策を講じます。

資金繰り表のテンプレートは、インターネット上に無料で公開されているような簡単なものから始めると良いでしょう。通常、私たち税理士は貸借対照表や損益計算書は作成しますが、資金繰り表は経営者ご自身で主体的に作成していただく必要があります。

不要資産の売却と遊休資産の現金化

バランスシートを精査し、事業に貢献していない資産を現金化することも有効な手段です。私がお客様の決算書を拝見していると、「これ、本当に必要ですか?」という資産が結構見つかります。

不要な固定資産の処分

長年使っていない機械や車両、遊休地などの固定資産は、保有しているだけで維持管理コストや固定資産税がかかります。これらを売却することで、一時的な現金収入を得ると同時に、継続的なコスト削減にも繋がります。

「いつか使うかもしれない」という理由で保有し続けるよりも、思い切って現金化してしまう方が、多くの場合において資金繰りの改善につながります。実際に私がアドバイスしたお客様の中でも、遊休資産の売却で数百万円の資金を確保できたケースがあります。

状況別・製造業のための資金調達ガイド

自己資金や事業から生まれるキャッシュフローだけでは、成長投資や不測の事態に対応できない場合があります。その際に必要となるのが外部からの資金調達です。私もお客様から「どこから、どうやって資金を調達すればいいのか」というご相談を本当によく受けます。資金調達にはそれぞれ特徴がありますので、状況に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。

資金調達方法の全体像:デット、エクイティ、アセット

資金調達は、その性質から大きく3つのカテゴリーに分類されます。私がお客様にご説明する際も、まずはこの3つの違いを理解していただくことから始めます。

デットファイナンス

金融機関などから資金を「借り入れる」方法です。返済義務と利息が発生しますが、経営権(株式)は変わりません。銀行融資が代表例で、多くの製造業にとって最も身近な資金調達方法です。

エクイティファイナンス

投資家などに自社の株式を「発行する」ことで資金を調達する方法です。基本的に返済義務はありませんが、経営権の一部を譲渡することになり、経営への関与を受ける可能性があります。

アセットファイナンス

自社が保有する「資産を現金化する」方法です。売掛金や在庫、不動産などを活用します。ファクタリングや動産・債権担保融資(ABL)がこれにあたります。

緊急時の駆け込み寺:ファクタリングのメリット・デメリット

「明日までにどうしても資金が必要」といった緊急事態の際に有効なのがファクタリングです。私のお客様でも、急な大口受注で運転資金が足りなくなった際に活用されたケースがあります。ファクタリングは、保有している売掛金(売上債権)をファクタリング会社に売却することで、入金期日前に現金を調達する手法です。

メリット

スピード

最短即日で資金化が可能であり、融資に比べて圧倒的に速いのが最大の利点です。「来週の支払いに間に合わない!」といった緊急時には本当に助かります。

審査の柔軟性

審査の対象は自社ではなく、売掛先の信用力です。そのため、自社が赤字決算や税金滞納といった状況でも利用できる可能性があります。

デメリット

コスト

手数料が融資の金利に比べて高額です。私がお客様にお話しする際は、「緊急時の保険料」と考えていただくようにしています。

取引先への影響

取引先も契約に加わる3者間ファクタリングの場合、取引先に資金繰りの状況を知られてしまい、信用不安を招く可能性があります。2者間ファクタリングもありますが、手数料はさらに高くなります。

あくまで短期的な解決策

手数料が高いことから、恒常的に利用するとかえって資金繰りを悪化させる「自転車操業」に陥るリスクがあります。あくまで緊急避難的な手段として位置づけることが重要です。

返済不要の資金:ものづくり補助金等の活用法

資金調達の中で最も魅力的なのが、補助金や助成金です。私もお客様によく「タダでもらえるお金があるなら、ぜひ活用したい」というご相談を受けます。

また、製造業の皆さんにとって一番身近なのが「ものづくり補助金」でしょう。新しい製品の開発や生産効率を上げるための設備投資などを支援してくれる制度で、私のお客様の中でも「おかげで新しい機械を導入できました」という嬉しい報告をよくいただきます。

ただし、ここで注意していただきたいのは、補助金は申請すれば必ずもらえるというものではないということです。

申請書類の作成には本当に時間がかかりますし、事業計画書もかなり詳しく書かなければなりません。

それから、これも意外と知らない方が多いのですが、補助金は基本的に「後払い」です。つまり、まず自分で設備投資をして、その後で補助金が振り込まれるという流れになります。ですから、一時的にでもその資金を用意できることが前提になります。

また、公募期間が決まっているので、「来月申請しよう」と思っても、すでに締め切られていたということもよくあります。普段から情報収集をして、計画的に準備を進めておくことが大切ですね。

最後に、これは私がお客様によくお話しすることなのですが、「補助金がもらえるから」という理由だけで事業計画を立てるのは危険です。

あくまで「この事業をやりたい、そのために補助金が使えそうだ」という順序で考えていただくのが一番だと思います。

| 資金調達方法 | 最適な用途 | スピード | コスト | 担保・保証 | 信用力への影響 |

|---|---|---|---|---|---|

| 民間銀行融資 | 設備投資、運転資金(プロパー融資は信用力のある企業向け) | 中~遅 | 中 | 原則必要(保証協会付融資が一般的) | 安定した返済実績は信用力を向上させる |

| 株式出資 | 設備投資、運転資金 | 速~中 | 中~高 | 不要(ただし、M&A等のイグジット時に利益分配) | 資金調達実績を作ることで他のVC等からの引き合いが生まれる |

| ファクタリング | 緊急の資金需要、つなぎ資金 | 速(最短即日) | 高 | 不要(売掛金が担保の役割) | 2者間なら影響なし。3者間は信用不安を招く可能性あり |

| 補助金・助成金 | 特定の設備投資、研究開発、雇用関連 | 遅(申請から入金まで数ヶ月~1年以上) | なし(専門家に依頼する場合は手数料が発生) | 不要 | 採択実績は企業の技術力や計画性の証明となり、プラスに働く |

私がお客様にアドバイスする際は、「まずは自社の状況と必要な資金の性質を整理してから、最適な調達方法を選びましょう」とお話ししています。

緊急性、金額、用途、返済能力などを総合的に判断して、最適な組み合わせを見つけることが重要です。

まとめ

この記事では、製造業における資金繰りの基本的な考え方から、運転資金、在庫管理、CCC、設備投資、資金調達、そして具体的な改善策まで、幅広くお話しさせていただきました。

私がこれまで多くの製造業のお客様とお付き合いさせていただく中で強く感じるのは、製造業の資金繰り管理は決して一度行えば終わりというプロジェクトではないということです。

それは、日々の経営活動に組み込まれ、継続的に実践されるべきものです。

重要なのは、経営者から現場の従業員まで、全員が「利益」だけでなく「キャッシュ」を意識することだと思います。

私もお客様とお話しする際によくお伝えするのですが、損益計算書上の利益に一喜一憂するのではなく、現金の流れを正確に捉え、未来を予測し、先手を打つことが何より大切です。

「うちの会社は黒字だから大丈夫」「売上が伸びているから心配ない」そんな風に思っていても、気がついたら手元に現金がなくなっている…これは決して珍しいことではありません。

しかし、この記事でご紹介した知識と手法を実践していただければ、きっと皆様の会社の財務基盤を強固にし、未来への投資を可能にする一助となるはずです。

そして、そのための第一歩は、実は極めてシンプルです。

それは、「今日から自社の現金の流れを記録し始める」こと。

まずは資金繰り表を作成し、自社のキャッシュフローを「見える化」することから始めてみてください。

完璧でなくても構いません。大雑把でも構いません。まずは始めることが何より大切です。そして、わからないことがあったり、一人では難しいと感じたりした時は、ぜひ私たちのような専門家にお声かけください。

製造業を営む皆様の資金繰り改善と、会社のさらなる発展のお手伝いができれば、こんなに嬉しいことはありません。私たちマロニエ会計事務所は、皆様の身近なパートナーとして、いつでもお役に立てるよう準備しております。

マロニエ会計事務所では、製造業に特化した税務・会計サービスをご提供しています。

きし

きし製造業の資金繰りでお困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。一緒に解決策を見つけていきましょう!

\ 24時間受付しております!/